飲食店経営者にとって、保健所の立ち入り検査は避けて通れないものです。抜き打ちで行われることもあり、「いつ来るか分からない」という不安を抱えている方も多いでしょう。本記事では、日頃からできる対策や必要な準備について解説します。是非参考にしてください。

目次

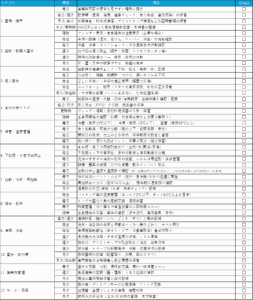

【無料ダウンロード】飲食店のための保健所立ち入り検査対策チェックシート

保健所の立ち入り検査対策用チェックシートを無料でダウンロードいただけます。このチェックシートを活用することで、抜き打ち検査への準備もしっかり行うことでできます。下記からダウンロードしてご活用ください。

保健所の立ち入り検査とは?

保健所の検査とは何のために、どのように実施されているのでしょうか。ここでは保健所の立ち入り検査の概要を解説します。

検査の目的

主に医療機関や飲食店、理容・美容所など、公衆衛生に関わる施設が、法令に定められた基準を守っているかをチェックするために行われ、利用者が安全にサービスを受けられる環境を確保することを目的としています。

飲食店においては、主に以下を目的とされています。

食中毒や食の安全に関わる事故を未然に防ぐこと

食材が適切に管理されているか、調理場・調理器具の衛生状態に問題はないかなど、食中毒のリスクが高くならないように保たれているかをチェックします。

営業許可基準の確認

飲食店は営業を開始する前に保健所の立ち入り検査を受け、特定の基準を満たしていると認められなければなりません。厨房の設備、手洗い場の設置、給排水設備などが食品衛生法で定められた基準を満たしているかを確認します。

施設の衛生意識の向上

立ち入り検査は単に法令遵守をチェックするだけではなく、事業者が自ら衛生管理の重要性を再認識する機会でもあります。指摘事項を改善することで、より安全で清潔な店舗運営につながります。

消費者からの苦情・通報への対応

顧客からの食中毒の疑い、不衛生な環境、不適切な食品の取り扱いなどに関する苦情や通報があった場合、保健所は臨時で立ち入り検査を実施することがあります。問題の原因を究明し、再発防止を指導することを目的としています。

検査の種類とタイミング

飲食店の保健所立ち入り検査には、大きく分けて2つの種類と、それぞれ異なるタイミングがあります。

営業許可取得時の検査

新規開業時や事業譲渡などによりオーナーが変更になる際、営業許可を得るために必ず検査を受ける必要があります。

タイミングとしては、店舗の内装・外層工事が完了しすべての設備が整った段階で申請を行い、その後1週間~2週間以内に保健所の担当者の日程調整をして実施されるのが一般的です。この検査に合格することで営業許可が付与されます。もし不合格になってしまった場合は、指摘事項を改善した上で再検査を受ける必要があります。

定期的な検査(巡回指導)と臨時検査

定期監査は、営業開始後も公衆衛生確保のために定期的に行われる検査です。実施されるタイミングは、自治体や業態によって異なりますが数年に一度のペースが一般的です。多くの場合は、事前に日程調整の連絡が入ります。

臨時検査は、いわゆる「抜き打ち」で行われることがほとんどです。特に、お客様から「食中毒になった」「店舗が不衛生だった」などの通報が保健所に寄せられた場合に、事実確認と原因究明のために緊急的に実施されます。

検査の更新頻度

飲食店の保健所検査は、基本的に営業許可の更新時に実施されます。更新頻度(営業許可の有効期間)は、都道府県や自治体によって異なりますが、食品衛生法に基づき、5年を下回らない有効期間が設定されています。

【無料】飲食店の保健所立ち入り検査チェックシートをダウンロードする検査官が特に注目する3つのポイント

飲食店の保健所検査において、検査官が特に厳しくチェックし指摘を受けやすい主要なポイントをまとめました。是非ご参考ください。

厨房設備・衛生状態

飲食店において、調理場と他の区画と明確に分離し適切に管理することが基本的な要件と言えます。具体的な対策のポイントについて解説します。

調理場(厨房)全体

調理場(厨房)の規定は、構造と設備に分け要件が多数あります。主な規定は以下の通りですが、地域や自治体によって細かな基準が異なるため、必ず事前に管轄の保健所に図面を持って相談しましょう。

●構造に関する規定(床・壁・天井など)

| 項目 | 規定内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 区画の分離 | 区画の分離 客席・通路・トイレ・更衣室などと、調理場が壁、扉、カウンターなどにより明確に区画されていること。 | 汚染区域と清潔区域を分け、異物混入や汚染を防ぐ。 |

| 床 | 耐水性の材質(タイル、コンクリートなど)を使用し、排水が良好で清掃しやすい構造であること。水が溜まらないよう、排水溝に向けた勾配をつけることが推奨される。 | 清潔の保持、汚水による汚染を防ぐ。 |

| 壁 | 清掃しやすい材質(平滑なもの)で、床から概ね1メートル以上の高さまで耐水性の材料(タイルなど)が使用されていること。 | 汚れや水分の浸透を防ぎ、衛生を保つ。 |

| 天井 | 平滑で、ホコリや水滴が落下しにくい構造であること。 | 異物混入を防ぐ。 |

| 照明 | 調理作業をする面が100ルクス以上の明るさを保てる照明設備を設けること。 | 細菌や汚れを発見しやすく、安全な作業を確保する。 |

| 駆除設備 | 害虫・害獣の侵入を防ぐ設備(窓の網戸、排水口の金網、換気扇のシャッターなど)があること。 | 害虫などによる食品への汚染を防ぐ。 |

●設備に関する規定(シンク・保管など)

| 項目 | 規定内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 洗浄用シンク | 2槽以上設けること。(食器洗浄機があれば1槽でも可の場合あり。)1槽あたりのサイズ目安は、内径で幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上。 | 食材と食器・器具の洗浄を分け、交差汚染を防ぐ。 |

| 手洗い設備 | 厨房内に従業員専用の流水式手洗い設備を1つ独立して設けること。シンクとの兼用は不可。 | 調理中の手指の衛生を確保する。 |

| 水栓(蛇口) | 手洗い設備は、洗浄後の手指を汚染しないよう、レバー式、センサー式、足踏み式など、手を触れずに操作できる構造であること。 | 手洗い後の再汚染を防ぐ。 |

| 給湯設備 | シンクに水とお湯が供給できる給湯設備を設けること。 | 洗浄効果を高め、殺菌を容易にする。 |

| 食器保管 | 洗浄後の食器や器具を衛生的に保管するため、扉付きの食器棚に収納すること。吊戸棚の場合は、天井との間に隙間がないことが望ましい。 | ほこりや油煙、害虫などによる汚染を防ぐ。 |

| 換気設備 | ばい煙、蒸気などを適切に排除できる換気扇やダクトを設けること。 | 厨房内の温度上昇(菌の繁殖)を防ぎ、空気を衛生的に保つ。 |

| ゴミ箱 | 蓋付きで、汚液や汚臭が漏れない材質の容器を使用すること。 | 衛生的な廃棄物管理を行う。 |

シンク

食材洗浄と食器・器具洗浄を分けるため、原則として2槽以上のシンクが必要とされています。ただし、業務用の食器洗浄機を設置している場合、それを1槽分と見なすことでシンクは1槽でも認められる場合があります。この判断は自治体の保健所によって異なるため、設置前に必ず事前確認を行いましょう。

また、洗浄・殺菌のためにお湯が出る給湯設備も必須です。保健所によっては殺菌効果を考慮して60℃前後の温水が出ることが求められる場合もあります。

手洗い場

シンクとは別で、スタッフが手を洗うための「手洗い専用シンク」が厨房内に独立して1つ必要です。要件は以下の通りです。

- 通常のシンクとの兼用は不可

- サイズは、通常のシンクより小さくてもOKだが規定はある(例:東京都の場合は幅36cm×奥行き28cm以上)

- 衛生管理上、水栓はハンドコック式、センサー式など、手で直接触れずに操作できるタイプが求められることが多い

- ハンドソープ、手指用消毒液の設置も必須

食材の管理

飲食店の食材の管理に関する規定は、主に食品衛生法に基づき、2021年6月1日から原則すべての食品等事業者に義務化されたHACCPに沿った衛生管理が基本となります。主な規定と管理のポイントは以下の通りです。

●仕入れ・検品時の規定

| 項目 | 規定内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 品質・鮮度 | 納品時に、品質・鮮度・異物混入がないかを確認する。異常品は返品または使用禁止とする。 | 危害要因となる微生物の持ち込みを防ぐ。 |

| 温度管理 | 冷蔵・冷凍品は、適切な温度帯で納品されているかを温度計で確認し、速やかに冷蔵庫・冷凍庫へ入れる。 | 食材の温度上昇による菌の増殖を防ぐ。 |

| 期限表示 | 消費期限や賞味期限を確認し、期限切れや回収品がないか確認する。 | 期限切れ食品の使用を防ぐ。 |

| 記録 | 納入時の時刻、室温、冷蔵・冷凍設備内温度などを記録に残すことが推奨される。 | 問題発生時の原因究明を可能にする。 |

●保管時の規定(菌を増やさないための管理)

| 項目 | 規定内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 温度基準 | 冷蔵庫:10℃以下(一般的には2~5℃) 冷凍庫:-15℃以下(業務用は-20℃設定が多い) (厚生労働省の手引では、冷蔵は10℃以下、冷凍は-15℃以下が基準) |

微生物の増殖を抑制する。 |

| 温度確認 | 始業前に冷凍・冷蔵庫の庫内温度を温度計で確認し、記録する。異常があれば原因を確認し、対応する。 | 温度異常にいち早く気づき、食品を守る。 |

| 交差汚染防止 | 原材料(生肉、生魚など)と、半製品(下処理済み)、製品(調理済み)を明確に区分けして保管する。特に汚染度の高い食材(生肉・生魚など)は最下段に置く。 | 生食材のドリップ(肉汁など)による二次汚染を防ぐ。 |

| 床からの汚染 | 食材を床に直置きしない。スノコなどを用いて床から離して保管する。 | 床からの汚れや害虫の侵入による汚染を防ぐ。 |

| 先入れ先出し | 古いものから先に使う「先入れ先出し」を徹底し、定期的に在庫の期限を確認する。 | 期限切れを防ぎ、品質を維持する。 |

●調理・提供時の規定

| 項目 | 規定内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 器具の使い分け | 食材の種類(肉、魚、野菜など)や、生の食材と加熱後の食材で、まな板や包丁などを使い分ける。 | 器具を介した交差汚染を防ぐ。 |

| 加熱処理 | 食材の中心部まで十分に加熱する。特に食肉は、中心部の温度が75℃で1分以上加熱することが目安とされる。 | 食中毒菌を殺菌する。 |

| 迅速な提供 | 調理後の食品は、菌が増殖しやすい温度帯(10℃〜60℃)を避けるため、速やかに提供する。すぐに提供しない場合は、10℃以下または65℃以上で温度管理する。 | 菌の増殖を抑える。 |

書類・記録の整備

立ち入り検査では、日々の衛生管理が記録として残されているかも重視されます。食品衛生法の改正により、HACCPに沿った衛生管理の実施と記録が義務付けられています。

営業許可等に関する書類

書類の種類と整備のポイントと下記にまとめました。

営業許可書

見やすい場所に掲示する。コピーを保管する。

食品衛生責任者

食品衛生責任者の氏名を厨房内の見やすい場所に掲示する。

資格証明書(または修了証)の写しを保管する。

施設の構造設備図面

申請時の図面を保管し、現状と一致しているか確認する。

HACCPに沿った衛生管理計画の記録

小規模の一般飲食店では、各自治体が提供する手引書に沿った衛生管理計画の作成と記録が必要です。

衛生管理計画(マニュアル)

お店の業態に合わせた計画書を作成し、従業員に周知する。

温度記録

冷蔵庫・冷凍庫の温度を、始業時・終業時など定期的に記録する。

加熱調理の記録 加熱を要する食品について、中心温度が適切に達したこと(例: 75℃で1分以上)の記録。

清掃・消毒の記録

日常清掃(厨房内、トイレなど)や週・月単位の重点清掃・消毒の実施記録。

仕入れ・期限の管理記録

食材の仕入れ日、消費期限・賞味期限の確認記録。

検便の実施記録

調理従事者に対する定期的な検便の実施と結果の保管。(自治体により頻度は異なる)

従業員の健康チェック記録

主に以下の項目を設け、責任者が確認した上で記録を残しましょう。

| 項目分類 | 主なチェック内容 | 記録例 | 問題があった場合の対応(例) |

|---|---|---|---|

| 健康状態 | 1. 検温 | 体温 | 発熱(37.5℃以上など)がある場合は、自宅待機・専門医の受診を促す。 |

| 2. 下痢、嘔吐、腹痛などの症状 | 症状の有無 | 症状がある場合は、食品に直接触れる作業から外す、または自宅待機とする。 | |

| 3. 手指・顔面に化膿創(傷)がないか | 傷の有無 | 傷がある場合は、耐水性の絆創膏で覆い、その上から手袋を着用させる。 | |

| 4. 同居家族の体調不良 | 症状の有無 | 同様の症状(ノロウイルスなど)がある場合は、責任者に報告し、指示を仰ぐ。 | |

| 身だしなみ・衛生 | 身だしなみ・衛生 5. 毛髪は帽子・ネットから出ていないか | 確認 | |

| 6. 爪は短く切っているか | 確認 | ||

| 7. 指輪、時計などの装飾品を外しているか | 確認 | ||

| 8. 作業着、帽子は清潔であるか | 確認 | 汚れがある場合は交換させる。 |

スタッフ本人がチェックした後、店舗責任者(または食品衛生責任者)がその日の記録を確認し、サインや押印して記録を行います。記録は毎日始業前に行い、問題があった場合はその内容と対応(手袋着用、配置転換、出勤停止)を備考欄などに具体的に記録しましょう。作成した記録表は、最低1年間保管することが推奨されています。

【無料】飲食店の保健所立ち入り検査チェックシートをダウンロードする抜き打ち検査もこれで安心!事前準備と当日の対応

抜き打ち検査に対応するためには、日頃からの衛生管理と、落ち着いた当日の対応が非常に重要です。具体的な対策方法について解説します。

抜き打ち検査に向け普段準備しておくこと

特別な準備期間を設けず、常に最高の衛生状態を維持するための具体的なポイントをまとめます。是非参考にしてください。

必要書類の記録

検査官が最も重視するのは、日々の管理が「記録」として残されているかです。前述した「書類・記録の整備」を参考に、整備を行いましょう。

厨房・施設の清掃レベルの維持

清掃ではなく「衛生管理」の観点から、常に清潔な状態を保ちましょう。ポイントを表にまとめます。

| 区分 | 対策ポイント | チェック事項詳細 |

|---|---|---|

| 厨房設備 | シンク・調理台 | ・シンク内の水垢、油汚れ、残渣がないか ・調理台の表面に傷や汚れが蓄積していないか ・蛇口周りのヌメリがないか |

| 換気設備 | ・レンジフードに油汚れが溜まっていないか ・換気扇の吸い込み口にホコリがないか |

|

| 床・壁・天井 | ・床の油汚れや水濡れがないか ・排水溝(ドレン)の詰まりや悪臭がないか ・壁や天井の油はね、カビがないか |

|

| 冷蔵庫・冷凍庫 | ・庫内の食材の汁漏れ、汚れがないか ・扉のパッキンにカビや汚れがないか ・外部のホコリ、結露水がないか |

|

| 害虫・害獣対策 | 侵入経路 | ・扉、窓、配管周りの隙間や穴がないか ・網戸、シャッターが破損していないか |

| 生息痕跡 | ・ネズミのフン、害虫の死骸、卵がないか ・厨房内の整理整頓がされ、隠れ場所がないか |

|

| ホール・客席 | 客席周り | ・テーブル、椅子、メニュー表が清潔か ・床の食べこぼしやホコリがないか |

| 食器類 | ・庫内の食材の汁漏れ、汚れがないか ・保管棚の食器に水滴やホコリがないか ・食器洗浄機が適切に作動し、定期的に洗浄されているか |

従業員の「個人衛生と知識」の徹底

人の手から食中毒菌が持ち込まれるのを防ぐための対策を行います。

正しい手洗いの徹底や、「従業員の健康チェック記録」を徹底し、スタッフの衛生管理と教育を普段から行いましょう。

抜き打ち検査当日の対応

検査当日は落ち着いて対応することで、スムーズに検査を進め信頼性を高めやすくなります。気を付けるポイントについて詳しく解説します。

冷静な初動対応

保健所職員が来訪したら、まずは職員証提示を求め保健所の職員であることを確認し、今回の検査の目的と範囲、所要時間までを事前に確認しておくとベストです。

店舗責任者や食品衛生責任者が必ず立ち合い、営業許可証や清掃や食材管理などの各種記録をすぐに提示できるように準備しておきましょう。

指摘事項は即時反映するできる体制にする

手洗いや温度管理、清掃といった基本的な運営を実施しながら、検査員から指摘が入った場合はその場で説明し、改善できることはすぐに対応するようしましょう。

不備を指摘された際に曖昧な返答やごまかすことをせず、改善する姿勢を見せる方が評価に繋がります。検査員への対応は責任者が担い、他のスタッフは衛生優先で通常業務を継続するようにしましょう

指摘事項を記録する

検査員から指摘された事項は全て記録するようにしましょう。この記録は、検査後の改善報告書作成に不可欠です。検査中に疑問点があれば検査終了前に確認するようにし、検査員が帰った後にすぐに行動できるようにしておきましょう。また、記録には指摘された内容だけはなく「改善対応期日」を記載し、優先度を明らかにしておくと効率的に対応することができます。

また、指摘事項はスタッフへの共有し、必要に応じて迅速にマニュアルの変更なども行いましょう。

【無料】飲食店の保健所立ち入り検査チェックシートをダウンロードするさいごに

飲食店の保健所立ち入り検査の対策について解説しました。保健所による検査は、公衆衛生を確保するとともに、店舗の信用や法的責任を測るための重要なものです。本記事を参考にしていただき、飲食店の開業、運営に役立てていただければと思います。